WordPressでカスタムタクソノミーを追加する方法

- 「カテゴリ/タグだけでは足りない…」と感じ、カスタムタクソノミーで記事を整理したい人

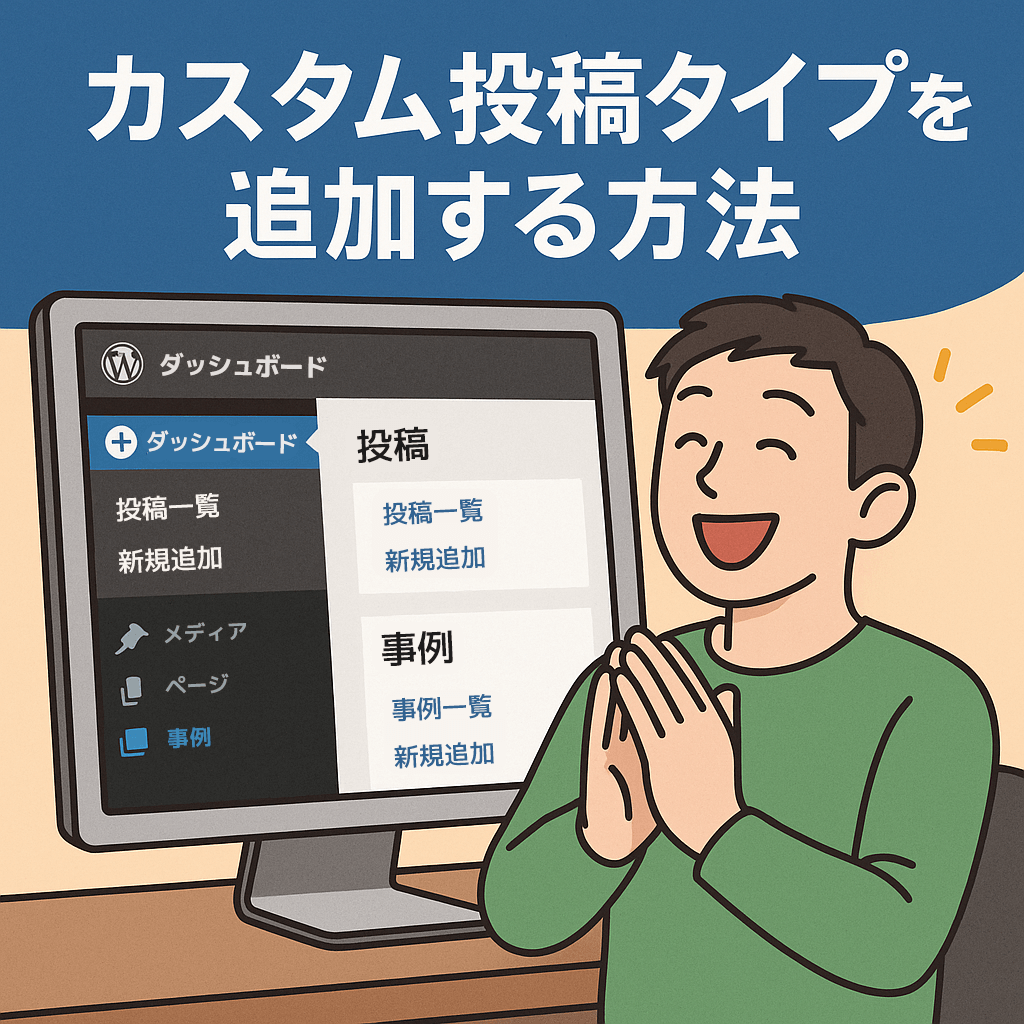

- カスタム投稿タイプと合わせて、設計レベルで情報設計を整えたいサイト担当者

- URL設計やパンくず、REST API公開などのSEO/運用面の落とし穴を事前に知っておきたい人

WordPressレベル別 対応難易度

赤:外注推奨 オレンジ:条件付き自力可 緑:自力対応可

カスタムタクソノミー導入の全体像と対応方針

「ジャンル」「地域」「用途」など、既存のカテゴリ/タグでは整理しづらい軸を増やせるのがカスタムタクソノミーです。

ただし、URL設計・階層設計・表示連携(アーカイブ/パンくず)・権限/REST設定など、設計を間違えると後戻りが手間です。

先に「目的」と「運用フロー」を決めてから、段階的に導入/検証するのが安全です。

カスタムタクソノミー ~WordPressレベルごとのおすすめ対応

まずはは「何を分類したいか」を言語化

赤レベルの方はいきなり技術に入らず、「どの投稿(またはカスタム投稿)を」「どんな切り口で」分類したいのかを紙やスプレッドシートに書き出しましょう。ここでのポイントは以下の通り。

- 分類の目的:検索性UP?管理のしやすさ?特集ページ生成?

- 分類軸の重複:既存カテゴリ/タグと役割がかぶっていないか

- 粒度の統一:「地域」や「用途」など軸のレベル感を揃える

カスタムタクソノミーには大きく「階層あり(カテゴリ型)」と「階層なし(タグ型)」があります。初心者は「まずはタグ型でライトに導入→運用で足りなければ階層化」の順が扱いやすいです。

設計が固まったら、スラッグ命名(半角英数字・短めが良い)と、今後のURL方針(例:/genre/%term%/ など)を先に決めます。URLを途中で変えるとリダイレクトやインデックス整理が発生するので、ここは外注業者のアドバイスをもらうと安心です。

最後に「どこで表示するか」を決めます。投稿編集画面のメタボックスに出すだけなのか、一覧や詳細のパンくず・関連記事・ウィジェット・検索条件(Facet/条件検索)まで使うのかなど。使い道が多いほど設計の影響範囲が広がるので、無理に一気にやらずスモールスタートをおすすめします。

設定値と連携範囲を丁寧に決める

オレンジレベルの方であれば、テーマ/機能プラグイン側に追加していく想定で、次の設計項目を事前に確定しましょう。

- 階層(hierarchical):カテゴリ的に親子を持たせるか、タグ的にフラットにするか

- 対象の投稿タイプ:postだけか、カスタム投稿タイプ(例:product, case)も紐づけるか

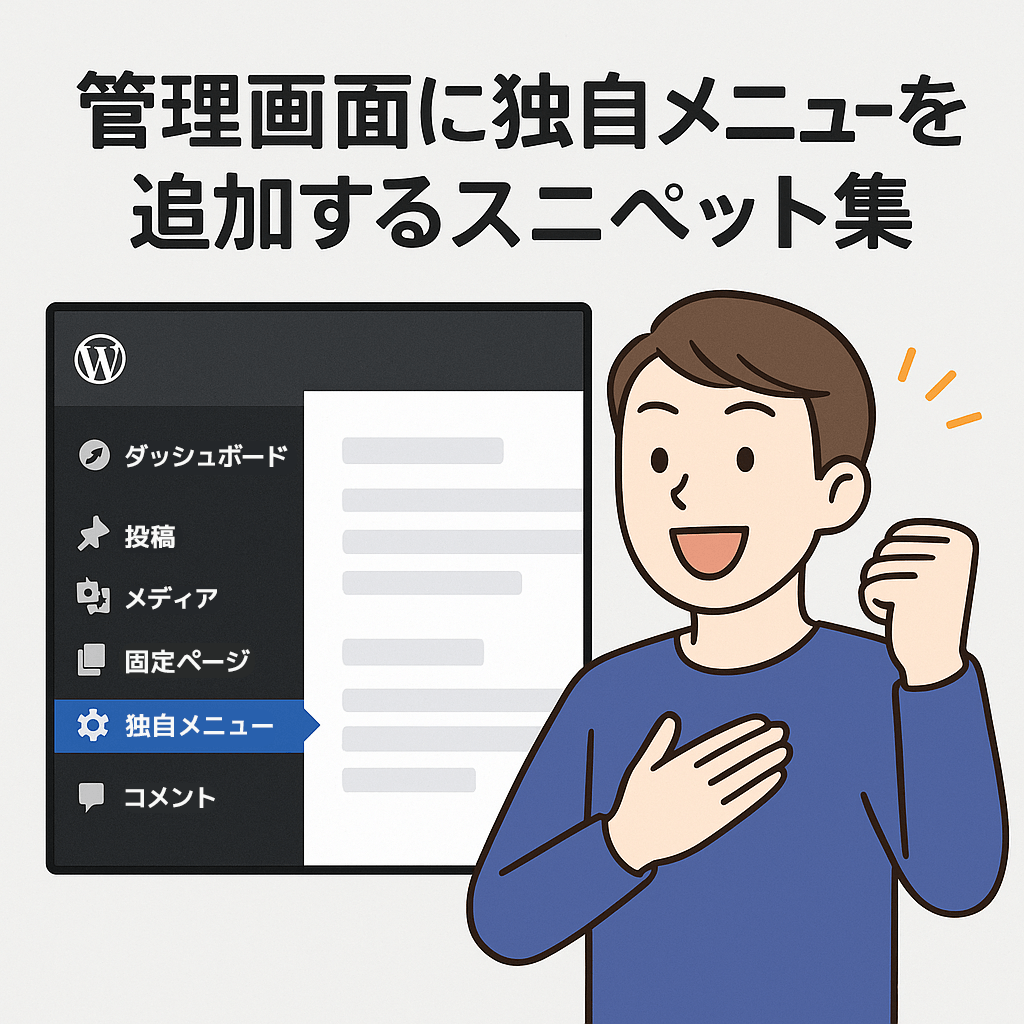

- 表示名/メニュー位置:管理画面での見え方、一覧画面のカラム表示可否

- URL/リライトルール:スラッグ、アーカイブ有無、用語ページのURL構造

- REST/ブロックエディタ:show_in_restの有効化、Gutenberg/外部連携で使うか

- 権限(capabilities):用語の追加/編集/削除を誰に許可するか

- メタ情報:用語に色やアイコン、説明文などのタームメタを持たせるか

導入後は、テンプレート連携(アーカイブ/シングル/パンくず/関連記事/構造化データ)を段階的に確認します。パンくずは「カテゴリ→投稿」だけでなく、「用途→投稿」や「地域→投稿」のように複数軸を持つときの表示ルールを先に決めておくと迷いません。

SEO上は、重複コンテンツの抑制と内部リンクの一貫性がカギです。似た意味のタクソノミーを複数作らず、原則「1つの意味は1つの軸」にまとめます。必要があれば、用語アーカイブのインデックス方針(index/noindex)も検討します。

運用では、命名規約(全角/半角、表記ゆれ、略語可否)をチームで統一しましょう。バラついた用語は検索性を落とすので、編集権限を絞る・レビューを挟むなどの運用ルールを用意するのが良いです。

検索UI・自動出し分け・多言語/大規模運用まで

緑レベルの方は、カスタムタクソノミーを「運用オペレーションの要」として活用します。例えば、条件検索(Facet/絞り込み)をタクソノミー中心に設計し、アーカイブの自動生成/特集ページの差し替え/LPの動的出し分けまで統合。REST API公開で外部の検索UIやアプリからも同一の軸で参照できます。

大規模化に備えるなら、次の観点でボトルネックを潰しておきます。

- パフォーマンス:多段階層や大量タームでは管理画面/クエリが重くなりがち。キャッシュ、クエリ最適化、遅延読み込みを検討

- 多言語/マルチサイト:タームの同期/翻訳、スラッグ整合、サイトネットワークでの再利用ルール

- 移行/統合計画:既存カテゴリ/タグからのマイグレーション、301設計、計測の継続性

- 編集体験:用語メタ(色/アイコン/順序)を管理画面に最小UIで追加し、ミスを減らす

また、パンくず/構造化データの一貫性はSEOで効きます。どの軸をパンくずの「主経路」に採用するか、記事単位の優先軸をどう決めるか(例:用途>地域>製品カテゴリ)をルール化。自動化しづらいケースは編集画面で明示できるUIを用意しておくと運用がブレません。

最後に、可観測性(Search Consoleのインデックス/流入、Analyticsの回遊、サイト内検索ログ)で導入効果をモニタリング。不要なタームを整理し、使われない軸は潔く統合/廃止するのが中長期の最適化につながります。

カスタムタクソノミーを外注する場合のポイント

「URLや設計で失敗したくない」「期日がタイト」という場合は外注が近道です。

費用感や依頼の流れ、準備物を事前に押さえておくとスムーズです。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 費用の目安 |

・単純な追加/表示連携のみ:20,000~40,000円 ・URL/パンくず/検索UI連携まで:60,000~120,000円 ・移行(カテゴリ/タグ→統合/301)含む:100,000円~ |

| 依頼の流れ |

1. 目的/分類軸/使い道を共有(例:用途×地域で絞り込み実装) 2. 設計案とURL方針の提示・見積もり受領 3. ステージングで実装→検証→本番反映(必要なら301設計) |

| 準備しておくと便利 |

・想定ターム一覧(CSV)と命名ルール ・対象投稿タイプと表示箇所(一覧/詳細/パンくず/関連記事) ・将来的な拡張要件(検索UI/REST/多言語/移行計画) |

カスタムタクソノミーは「情報設計の意思」をサイトに埋め込む仕組みです。設計を先に固めておけば、後々の拡張(検索・特集・自動出し分け)が楽になります。

赤は要件整理を優先、オレンジは設定値と表示連携を丁寧に、緑は検索UI/多言語/運用最適化まで見据えるのがコツです。

迷ったら「小さく導入→効果検証→拡張」の順で進めましょう。また、URL設計や運用ルールは後戻りが高コストなので、必要に応じて専門家のレビューを受けましょう。